お知らせ・トピックス

NEWS/TOPICS

第121回 社会保障審議会障害者部会 障害者の居住支援について(共同生活援助について)

2021/11/22制度について

2021年11月5日に第121回社会保障審議会障害者部会が開催されました。

当日の議事のうち、障害者の居住支援について(共同生活援助について)、現状と課題が提示され、検討の方向性が示されました。

資料の内容をまとめます。

1.現状と課題

障害者の居住支援(共同生活援助)の現状と課題について、以下のように示されています。

- 障害者の地域生活を支えるグループホームについては、平成18年度に障害者自立支援法のサービスとして位置づけて以降、入所施設や精神科病院等からの地域移行を推進するために整備を推進してきたところであり、利用者数は令和元年11月に入所施設の利用者数を上回り、令和3年2月には約14万人に増加。

- 障害者が重度化・高齢化する中、グループホームにおける重度障害者の受入体制の整備が課題であり、平成30年度報酬改定において新たに重度障害者に対応する日中サービス支援型グループホームを創設するとともに、令和3年度報酬改定において重度障害者支援加算の拡充等を図った。

- 一方、グループホームの利用者の中には一人暮らしや家族、パートナー等との同居を希望する者が存在。平成30年度に障害者総合支援法のサービスとして、入所施設やグループホーム等から退居した一人暮らしの障害者等の地域生活を支援する自立生活援助を創設したが、サービスが十分に行き渡っていないため、一定の支援があれば本人が希望する一人暮らし等の生活が可能な者であっても、グループホームに留まらざるを得ない状況がある。

また、障害者の親亡き後を見据え障害者の地域生活を支える地域生活支援拠点等の整備を進めているが、一部の市町村における整備に留まっている。

障害者総合支援法の「どこで誰と生活するかについての選択の機会の確保」という基本理念を踏まえ、障害者が希望する地域生活の実現・継続を支える支援の充実が課題。 - なお、グループホームについては、近年、障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入が多く見受けられ、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念される。

2.検討事項(論点)

障害者の居住支援(共同生活援助)の検討課題(論点)について、以下のように示されています。

- 地域での自立生活の実現・継続を支えるサービスの在り方をどう考えるか。

- 障害の重度化・障害者の高齢化を踏まえた地域での生活の支援についてどう考えるか。

【論点】

- グループホームの制度の在り方(障害者が希望する地域生活の実現、重度障害者の受入体制の整備等の観点を踏まえた検討)

- 自立生活援助と地域定着支援の制度の在り方(住宅施策との連携の推進を含む)※10月1日障害者部会で議論

- 地域生活支援拠点等の整備の推進

3.検討の方向性

障害者の居住支援(共同生活援助)の検討の方向性について、以下のように示されています。

- グループホームの制度の在り方について、障害者が希望する地域生活の実現、重度障害者の受入体制の整備等の観点から、グループホームの実態等を踏まえて検討してはどうか。

【参考】

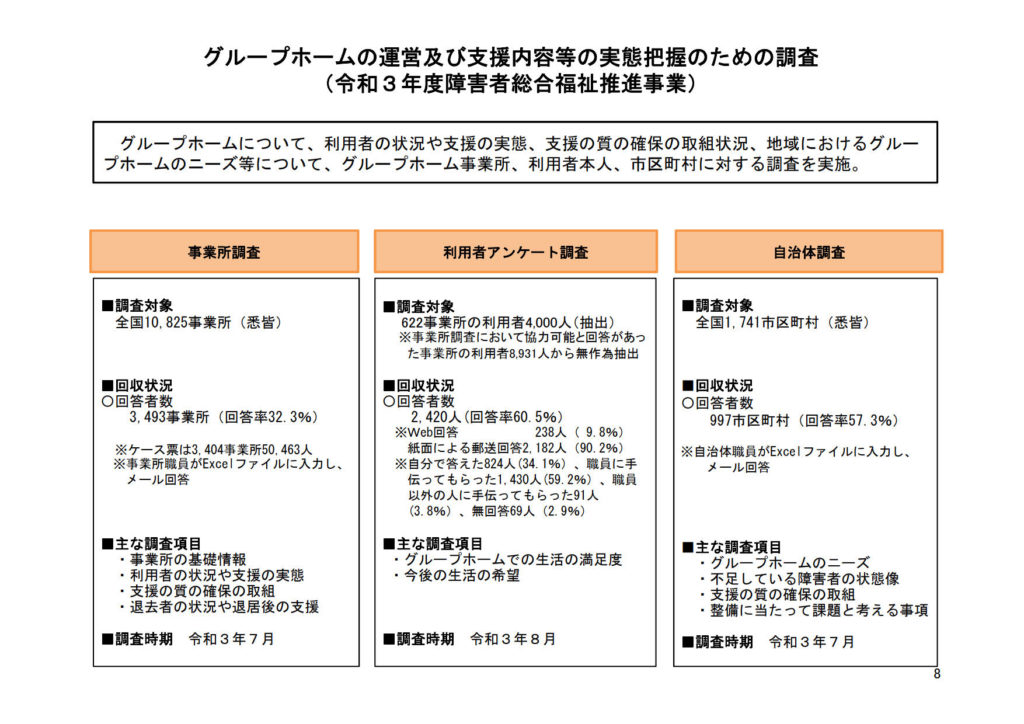

グループホームの運営及び支援内容等の実態把握のための調査(令和3年度障害者総合福祉推進事業)グループホームについて、利用者の状況や支援の実態、支援の質の確保の取組状況、地域におけるグループホームのニーズ等について、グループホーム事業所、利用者本人、市区町村に対する調査を実施。

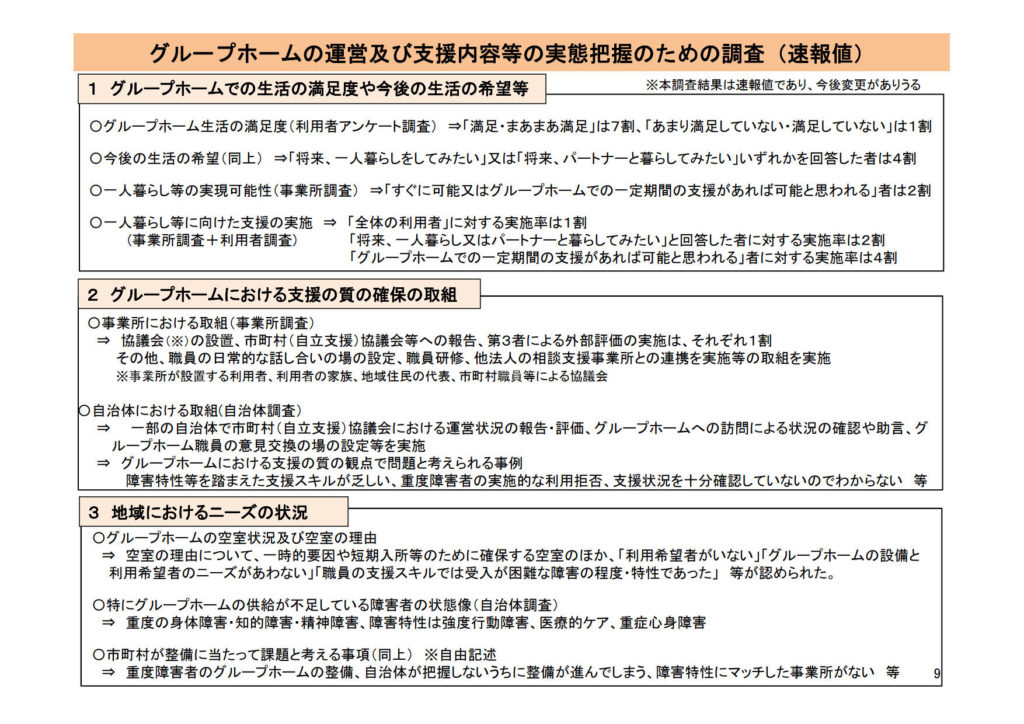

- グループホーム利用者の生活の満足度や今後の生活の希望等(利用者アンケート調査、事業所調査)

- グループホームにおける支援の質の確保の取組(事業所調査、自治体調査)

- 地域におけるニーズの状況(事業所調査・自治体調査)

- 上記も踏まえ、グループホームの制度の在り方について、障害者が希望する地域生活の実現や支援の質の確保等の観点から以下について検討してはどうか。

- 新たなグループホームのサービス類型の創設の検討

- グループホームにおける支援の質の確保

- 地域のニーズを踏まえたグループホームの整備

(1)新たなグループホームのサービス類型の創設の検討

- 現行制度上、グループホームにおける一人暮らし等に向けた支援については、サテライト型住居や退居者に支援を行った場合の報酬上の加算があるものの、グループホームの事業者が一人暮らし等に向けた支援を十分に行おうとした場合に対応した制度に必ずしもなっていない状況がある。

今回の利用者アンケート調査において、利用者の中に一人暮らしやパートナー等との暮らしを希望する者が多く認められ、その実現に向けた支援が行われている実態があったものの、一人暮らし等に向けた支援の実施は一部の者にとどまっている状況であった。

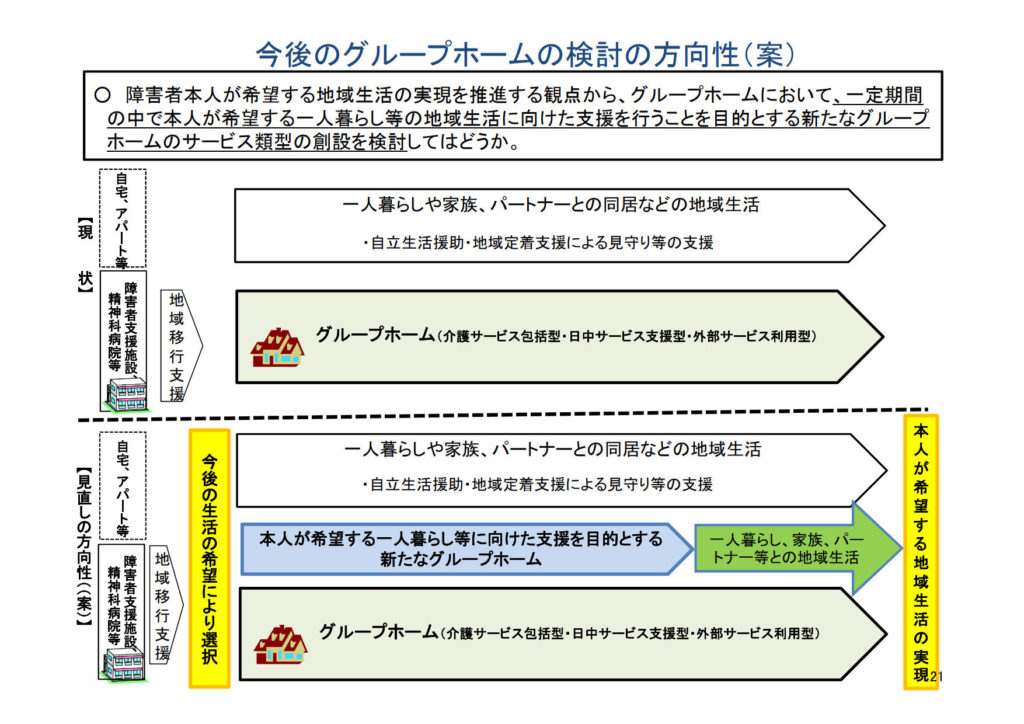

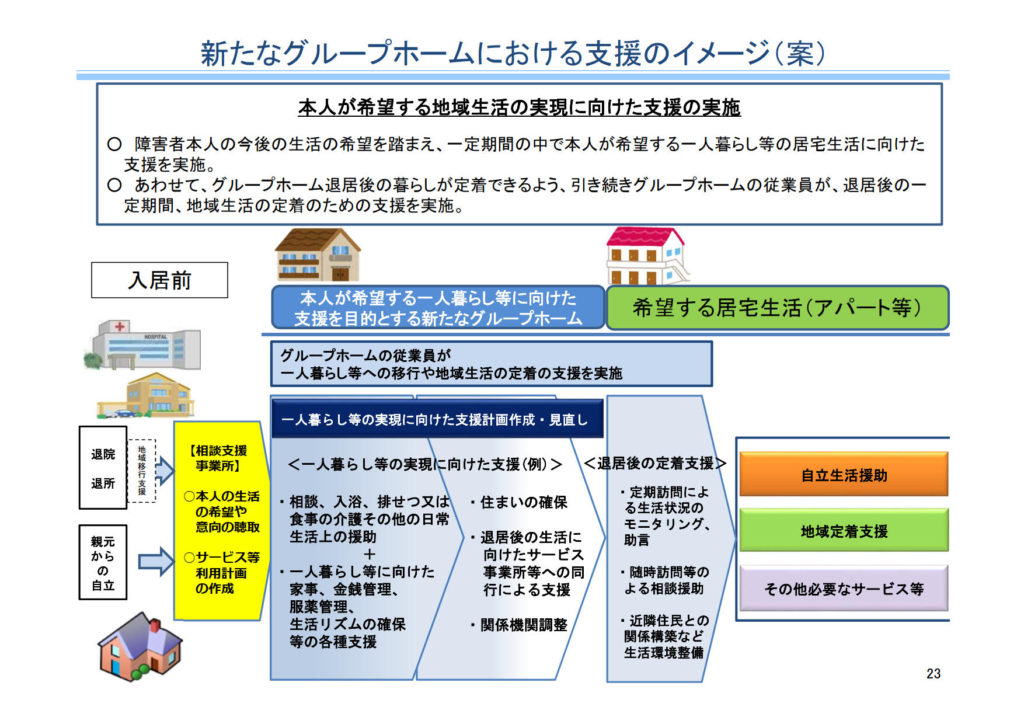

上記を踏まえ、障害者本人が希望する地域生活の実現を推進する観点から、グループホームにおいて、一定期間の中で本人が希望する一人暮らし等の地域生活に向けた支援を行うことを目的とする新たなグループホームのサービス類型の創設を検討してはどうか。 - 検討に当たって、利用対象者については、年齢や障害種別、障害支援区分等の一律の基準により決めるのではなく、本人が希望により選択できる制度(グループホームの利用に当たって、一定期間の中で本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とする新たなグループホームか、継続的な支援を行うグループホームか選択できる仕組み)とする方向で検討してはどうか。

また、グループホームにおける継続的な支援を希望する者については、これまで通り、継続的な支援を行うグループホームを利用できることとしてはどうか。その上で、継続的な支援を行うグループホームの利用者についても、本人の今後の生活の希望を適切に把握する必要があることから、相談支援専門員やサービス管理責任者が継続的に本人の今後の生活の希望を把握することが重要であることに留意が必要。

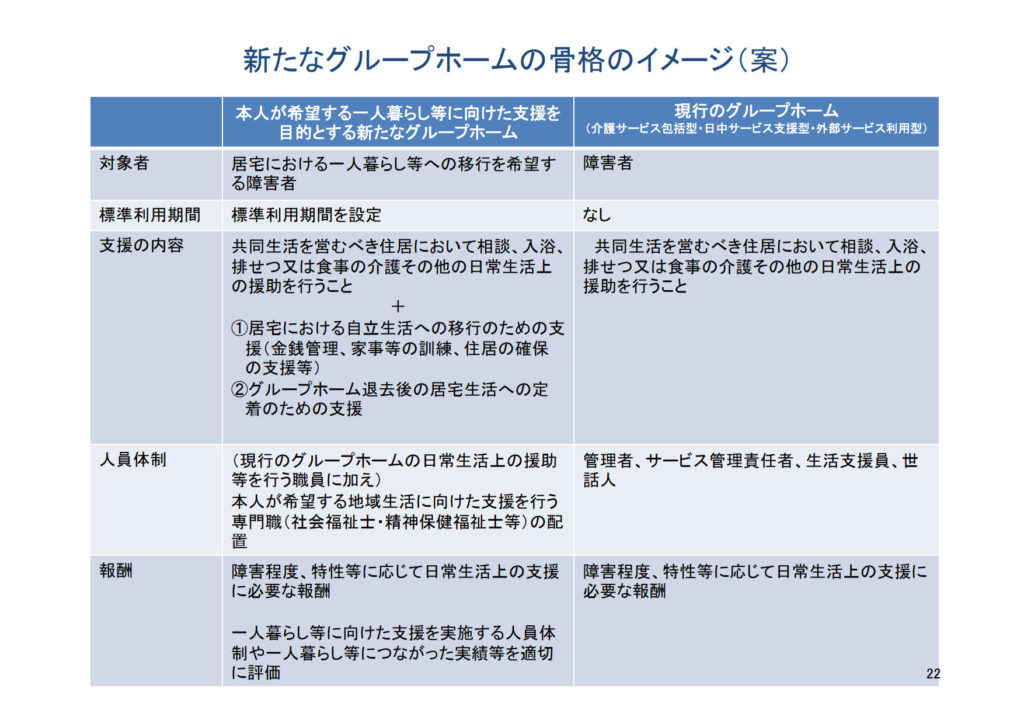

新たなグループホームのサービス類型については、事業者が申請により選択できる仕組みとしてはどうか。 - 新たなグループホームは、本人の希望を踏まえて一人暮らし等に向けた支援計画を作成し、当該計画を踏まえて、

・一人暮らし等の居宅生活への移行のための支援(一人暮らし等に向けた家事や金銭管理、住居確保の支援等)を実施するとともに、

・退去後の一人暮らし等の居宅生活に円滑に定着ができるよう、グループホームの従業員が退居後においても一人暮らし等の居宅生活の定着を図るための支援(居宅訪問等を通じた一人暮らし等を継続する上での相談や見守り等)を実施する方向で検討してはどうか。

また、人員体制について、グループホーム利用者の日常生活上の援助等を行う人員に加えて、一人暮らし等の地域生活への移行に向けた支援及び退居後の地域生活の定着のための支援を実施する社会福祉士や精神保健福祉士等の専門職員の配置を要件とする方向で検討してはどうか。

報酬による評価について、一人暮らし等に向けた支援を実施する人員体制や本人が希望する一人暮らし等につながった実績等を適切に評価する仕組みとしてはどうか。

(2)グループホームにおける支援の質の確保

- グループホームについては、近年、障害福祉サービスの実績や経験が乏しい事業者の参入が多く見受けられ、障害特性や障害程度を踏まえた支援の質の確保が懸念される状況がある。

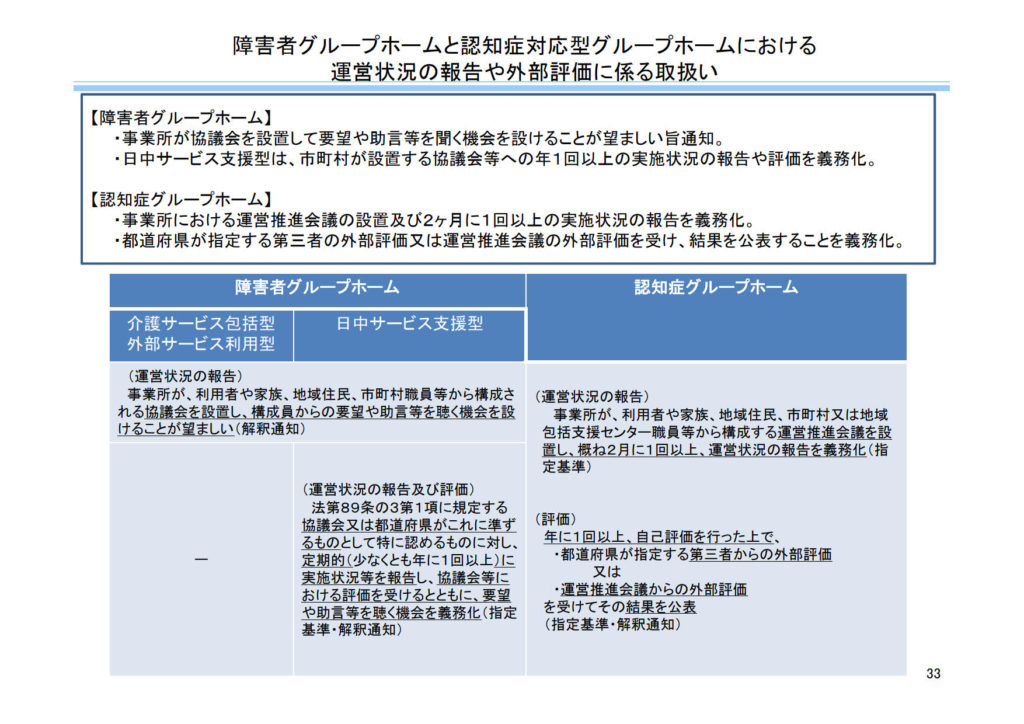

事業者による支援の質の確保について、事業所による協議会の設置や市町村自立支援協議会への報告、外部評価等の実施が認められたものの、一部の事業所での実施に留まっている状況であった。

今回の自治体調査結果において、グループホームにおける障害特性等を踏まえた支援の質の確保や重度障害者等の実質的な利用拒否の事例など、支援の質の確保で問題と考えられる事例があるとの回答があった。

グループホームについて、地域の中で開かれた存在としていくことが支援の質の確保の観点から重要。 - 障害福祉サービス等の質の確保・向上について、本年9月6日の第117回障害者部会の資料1において、検討事項(論点)として以下を掲げているところであり、上記を踏まえつつ検討していくこととしてはどうか。

【参考】

指定基準等によるサービスの質の評価について、更なる推進方策をどのように考えるか。

〈論点〉

・ガイドライン等による自己評価・利用者評価の推進

・第三者による外部評価の活用(介護分野における運営推進会議による事業者の運営状況の評価について、障害福祉サービス等に導入することを含む。)

(3)地域のニーズを踏まえたグループホームの整備

- 事業所調査において、グループホームの空室の状況について調査したところ、一時的な空室や短期入所等のために空室を確保している他、「利用希望者がいない」、「利用希望者はいたが、グループホームの設備と利用希望者のニーズがあわなかったため」「利用希望者はいたが、職員の支援スキルでは受入が困難な障害の程度・特性であったため」などの回答があった。

自治体調査において、特に不足するグループホームの利用者像として、主に、重度障害者、強度行動障害、医療的ケアを有する者等のグループホームが不足している状況があるとの回答が多い状況であった。

市町村は障害福祉計画により地域の具体的なニーズを踏まえて計画的にグループホームの整備を進める必要があるものの、都道府県がグループホームの事業所の指定に当たって市町村が関与する仕組みがない状況であり、一部の市町村から、把握していないグループホームの整備計画が進んでしまうなどの課題が挙げられた。 - 障害福祉サービス等事業所の指定の在り方について、本年9月6日の第117回障害者部会の資料2において、検討事項(論点)として以下を掲げているところであり、上記を踏まえつつ検討していくこととしてはどうか。

【参考】

障害福祉サービス等の持続可能性についてどう考えるか。

<論点>

・地域ごとの障害福祉サービス等のニーズを適切に踏まえた、事業所の指定の在り方(一般市町村の関与の必要性)について、どう考えるか。

あわせて読みたい

施設を見学したい、体験入居をしたい方は

ATLIFEでは、施設見学や体験入居を随時受付しています。

必要に応じて、障害福祉サービス受給者証の取得までサポートさせていただきます。

以下にお電話いただくか、お問い合わせフォームからご連絡ください。

電話番号 042-430-4004 受付時間 平日9:00~18:00

お問い合わせフォームはこちら

担当者がご対応させていただきます。

わたしたちと一緒にATLIFEで働くスタッフも募集しています。

詳細は以下をご覧ください。

2021年11月22日

Writer 山崎

Prev |

一覧へ戻る | Next |

最新の投稿

令和5年度 障害者の就職が過去最多になりました07/25/2024

移転のご連絡07/16/2024

令和6年度報酬改定 共同生活援助(障害者グループホーム)の内容について04/30/2024

年末年始休業のお知らせ12/20/2023